PMIとは

PMI(Post Merger Integration)とは、M&A完了後の統合プロセスのことを言い、その巧拙によりM&Aの成果が大きく変わってくる。M&Aにおいて双方の組織や制度や文化が異なることで、両社の思惑の衝突や主導権争いなどが起こり、思うようなシナジー効果が得られないことがある。PMIに起因する問題を先送りすることで、M&Aの目標が充分に達成できないことも多い。

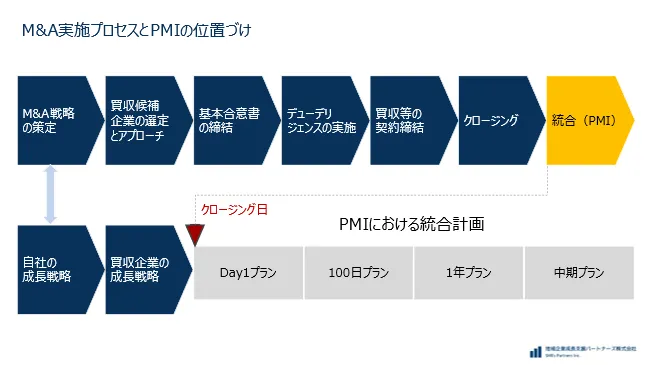

M&Aの実施プロセスは、M&A戦略の策定、買収候補企業の選定とアプローチ、基本合意書の締結、デューデリジェンスの実施、買収等契約書の締結、クロージング(株式等引き渡し・合併)、統合(PMI)の手順で進められる。

PMIにおける統合計画は、期限を設定して作成される場合が多い。株式や売買代金の引き渡し日や合併期日をクロージング日といい、クロージング後の初日を迎えるためのDay1プラン、クロージング後の100日プラン、1年プランなど、複数プランの集合体である。自社の成長戦略やM&A戦略、対象会社や対象事業の競争優位性を踏まえ、適切な計画期間を定めて立案することが肝要である。

PMIの重要性 -M&A後に起こりやすい問題とは

PMIの重要性について、M&A後に起こりやすい問題の例を通じて確認する。

企業価値と買収価格の相違

M&A実施プロセスでは、企業価値を算定し買収価格を決定する。企業価値には対象会社のスタンドアローン価値(単独価値)にシナジー効果(正と負)が含まれるが、スタンドアローン価値や期待するシナジー効果が得られない場合、買い手企業は過剰な資金を支払う可能性がある。

組織文化の違いによる軋轢

両社の組織価値観や組織文化の違いにより、統合作業が遅れる可能性がある。両社従業員のモチベーション低下や協業が進まず、統合計画が計画通りに実行されないことがある。組織価値観や組織文化は従業員の行動規範や判断基準に影響を及ぼす目に見えない要因となるため、M&A実行プロセスでの評価が難しい項目である。

統合作業の遅延・失敗

統合作業は経営体制、業務、IT、組織・人事などの統合対象が多いう上、複雑で多岐にわたる。すべての統合作業を短期的に実施することは現実的には困難であり、優先順位を付けた統合計画の立案が重要になる。また、統合作業を進める推進体制とその進捗管理体制の整備も重要となる。

従業員の離職

M&A後に従業員が大量に離職することがある。どのような業種であっても人的資本は各社の競争優位を生み出す源泉であり、従業員の離職により組織のノウハウや専門性が失われる可能性があり、短期的・中長期的に企業の競争力の低下につながる。

顧客離れ・サプライヤー離れ

M&Aによる価格体系、サービス体制、商品品質やブランドイメージ等の変化により、顧客離れが発生する可能性がある。なぜ両社の商品・サービスが支持されているのか、その購買決定要因などを正しく捉える必要がある。

また、調達・仕入れ方針や契約内容の変更によりサプライヤー離れが発生する可能性がある。特にキーパーツやモジュール、コア商品の原材料調達プロセスなどは、デューデリジェンスにおいて統合後の負のシナジー効果についてリスク検証が非常に重要となる。

法的問題の発生

買収等の契約締結後にその契約違反が判明した場合、法的紛争に発展する可能性がある。加えて、知的財産権の侵害、労働基準法の違反、環境規制・関連法令違反など、法令遵守に疑義が認められる場合についても紛争に発展する可能性がある。法令遵守は企業経営においては前提条件であるものの、買収による関連法令の変化やデューデリジェンスでのリスク発見漏れなどに留意が必要である。

PMIにおける統合の対象と統合プロセス

統合の対象

PMIにおける統合の対象として、戦略、経営体制、業務、組織・人事、会計・財務、IT、組織文化等がある。

戦略

戦略とは意味ある差異と経営資源の配分である。両社の競争優位を実現している差別化要素が統合により変化する可能性があり、経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報など)の配分も変わってくることは言うまでもない。

経営体制

経営の意思決定の仕組みやルール、ガバナンスと内部統制の体制も両社で異なり、ステークホルダーからの要請を理解し、新たな経営体制を整備する必要がある。経営の透明性を確保すると同時に、経営チームとしてのリーダーシップが発揮される新体制の構築が求められる。

業務

業務には調達、生産、販売、サービス等の主に直接部門の業務の統合は、経営や各事業の収益性に大きく影響する可能性がある。各業務の統合によるシナジー効果(±)を分析し、それらをどのような時間軸で享受するかを計画に落とし込む必要がある。その際、両社の競争優位の源泉がどのプロセスや業務にあるか、企業のコアコンピタンスやメカニズムの認識が重要である。

組織・人事

役割権限体系や役職・ポストの設計などの組織構造、従業員が活躍できる人事制度や人材開発の仕組みを統合する必要がある。組織設計は前述の戦略との整合性を担保し、戦略実現に貢献するデザインが必要である。また、人事制度や人材開発制度は従業員のモチベーション向上や働き甲斐に影響するため、手順を踏んだ整備が重要となる。

経理・財務

M&Aに伴う会計処理、対象会社連結取込みやPPA(買収価額の分配)、会計基準の差異の調整等の初回決算までの対応業務は多岐にわたる。更に、両社の管理会計(業績・予算管理)や内部統制の仕組み、税務申告などの差異を把握し統合作業を行う必要がある。

IT

業種にもよるがITの統合コストは一般的に大きい。クロージング後のDay1やDay1以降の本格的なIT統合においては、IT統合方針に基づき、両社のITインフラやアプリケーションの統合、IT関連オペレーション最適化、ITアウトソーシング契約最適化、ITセキュリティ・コンプライアンス強化、IT組織の統合などの多岐にわたる作業が必要である。デューデリジェンスからPMIまでの一貫したアプローチが重要である。

組織文化

組織文化は目に見えないためその統合・融合は難しくかつ長期間にわたる。一方で、様々な統合作業の中で従業員は不安を抱えながら業務統合や共同での事業活動を進めなければならない。業務や業績評価等の目に見える業務手順や業績目標の背景にある組織の哲学や大切にする価値観・判断基準、さらには行動習慣や思考習慣などを統合し新たな組織文化を形成していく。言語化された価値観(戦略・目標・クレドーなど)だけでなく言語化されない無意識の価値観などは、PMIプロセスにおいては統合作業への納得度を高めながらクイックウィンを積み上げることが大切である。

統合プロセス

PMIの統合プロセスは、統合方針の決定、統合計画の策定、100日プランの作成、統合の実施の手順で進める。

①統合方針の決定

両社の戦略や組織を踏まえた全体方針と前述の対象別の統合方針を決定する必要である。全体方針には、連邦型統合、支配型統合、吸収型統合があり、対象別の統合方針も異なってくる。

連邦型統合は、対象会社を存続させ経営の自主性を維持する統合方針で、事業領域が異なる場合や業績が良い場合などに利用される。

支配型統合は、対象会社は存続させる一方で経営に積極的に関与する統合方針で、買収側がマネジメントや事業競争力などの面で優位にある場合や対象会社の業績が不振である場合などに利用される。

吸収型統合は、対象会社を吸収合併・吸収分割や事業譲渡などのスキームによる統合の場合に利用され、買収側の統合方針を基本とする。それぞれメリットとデメリットがあるため、デューデリジェンスで発見されたリスクや問題点を踏まえて決定することが重要である。

②統合計画の策定

次に、クロージング後3カ月から6カ月間に優先的に実施する統合計画を策定する。デューデリジェンスで発見されたリスクや課題に対する対策であることが多い。なお、統合計画の期間は3カ月、6カ月や1年など期限を区切って策定するが、この期限自体は定められたものはない。

3カ月から6カ月としているのは、短期的成果の創出が重要だからである。戦略、経営体制、業務、組織・人事、会計・財務、ITのそれぞれの統合計画を策定する。

③100日プランの作成

統合計画を踏まえクロージング後の100日間(3カ月)で実施する課題解決プランを作成する。100日プランは実行する現場を巻き込み検討し、デューデリジェンスで発見された課題をふまえアクションプランに落とし込む。

アクションプランは対策別の目標やKPIを設定し、達成状態がモニタリングできることが重要である。100日で達成できない課題は、目指す姿の実現や目標達成に向けたマイルストーンを設定する。

④統合の実施とモニタリング

統合計画と100日プランを実施する。実施に際しては計画の進捗や効果を把握することが必要である。全体進捗会議やテーマ別分科会などを設置し、週次や月次での効果やアクションのモニタリングを行う。当初想定していない課題が顕在化した場合は、統合計画や100日プランを改善し、統合の効果を最大化する。

4.M&Aを成功に導くPMIの要件

M&Aの成功を実現するPMIの要件について整理する。

M&A戦略の重要性…戦略の失敗は戦術ではリカバリーできない

PMIにおける効果的な統合計画を立案できたとしても、統合作業段階での大きなリスク顕在化や致命的な課題に直面することがある。そもそものM&A戦略が自社成長戦略に最適な戦略オプションとして選択されていない場合、負のシナジー効果の影響や大きなコスト負担を強いられることになる。

PreディールからPostディールまでの一貫したアプローチ

PMIにおける統合作業は、M&A戦略の実現に向けて行われる作業であり、M&A実施プロセスの中で実施したデューデリジェンスの結果を踏まえた統合計画に基づいた作業である。この一貫性が担保されない場合、重大な論点の漏れや重複作業の発生など効率性を著しく低下させる。

PMIにおいては100日プランが重要といわれるが、短期間におけるシナジー効果を実現するためには、M&Aプロセス全体を通じた一貫したアプローチが重要である。

M&A実施前からの統合準備と優先順位付け

PMIの統合計画はM&A実施段階における各種デューデリジェンスで発見されたリスクや課題の中で、PMI段階で影響する課題やPMI推進を阻害する課題などを特定し、PMIの統合計画に盛り込む必要がある(会計基準の差異、連結パッケージの差異、顧客・ユーザーのカニバリ、生産拠点等の生産性の差異、給与水準の差異、ITベンダー契約の差異など)。

また、統合対象は多岐にわたるため、すべての統合作業を100日や1年間で完了することはできない。M&A後の会計処理や決算対応、業務オペレーションの継続性とそれを支えるIT基盤の統合、従業員大量離職などのリスク対応、外部・内部コミュニケーションプランなど自社や対象会社の状況に応じて、統合作業の優先順位付けを行い、無理ない統合作業を進めることが重要である。そのためには、外部専門家などを活用した統合計画の立案やPMOの推進などが効果的ンである。

PMIのリーダーシップと推進体制(PMO)の重要性

PMIを成功させるためには、いうまでもなくトップのリーダーシップは不可欠である。リーダーシップチームが一枚岩となりPMIプロセスを推進することが求められる。統合作業は多岐にわたるために、各検討領域で分科会を設置して検討する。

こうした分科会の作業の進捗管理や課題管理を行うPMO(Project Management Office)が不可欠である。PMOは統合計画の進捗と柔軟な見直しや分科会横断の課題解決に向けた調整などを行い、ステアリングコミッティへの報告や諮問をタイムリーに行う。

シナジー効果の実現とクイックウィン

Day1以降はシナジー効果の実現を追求する。シナジー効果はその大きさや出現するタイミングも異なる。複雑かつ多岐にわたる統合作業を行う上ではクイックウィンを生み出し、従業員や作業分科会メンバー等のモチベーションを維持向上することが重要である。両社にとって統合による効果を実感できることは、その後の統合作業や協働による事業運営に影響するため、非常に大切である。