内発的動機づけとは

内発的動機づけとは、モチベーション理論における過程理論(人間はどのように動機づけられるかという過程を重視した理論)の一つである。行動に対する罰と報酬の学習理論である行動主義アプローチへの反論として、米国心理学者であるエドワード・L・デシ氏が提唱した理論が、内発的動機づけ理論である。

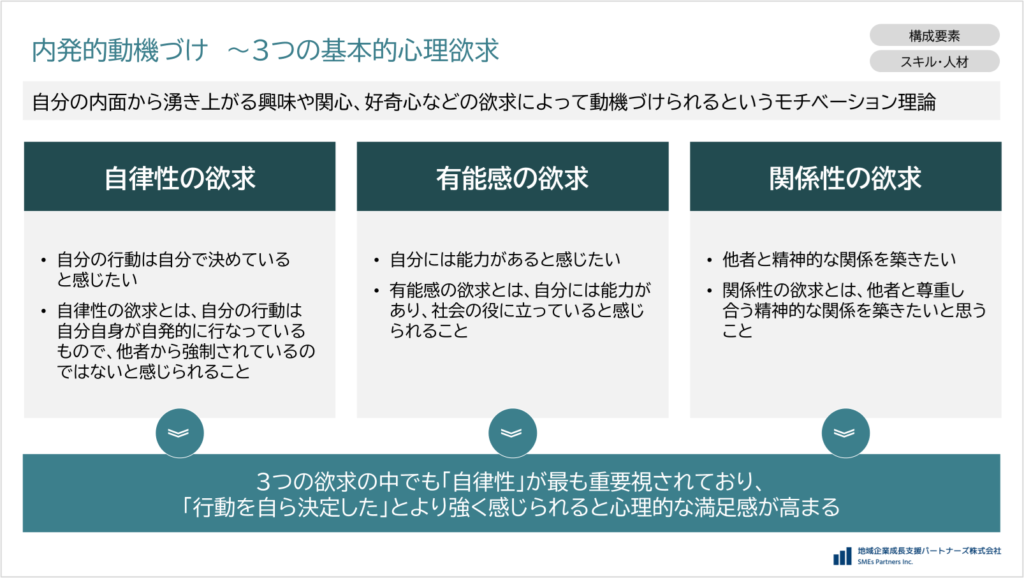

内発的動機づけ(Intrinsic motivation)とは、内なる心理的欲求に駆られて課題遂行を自由に行い、課題に取組むこと自体にも喜びや満足を持ち行動を起こすことである。つまり、自分の内面から湧き上がる興味や関心、好奇心などの欲求によって動機づけられることである。

内発的動機づけを高める3つの心理的欲求

内発的動機づけは、「自律性」「有能感」「関係性」の3つの心理的欲求を感じられるときに高まると言われている。ちなみに、この3つの基本欲求は人間が生まれつき持っているもので、所属している文化には影響されないとされている。

自律性(Autonomy)とは、自己の行動を自分自身で決めることに対する欲求のことである。有能感(Competence)とは、自分の能力とその証明に対する欲求であり、自分には能力があると感じたい欲求である。関係性(Relatedness)とは、周囲との関係に対する欲求で、他者と繋がりたい、繋がっていると感じたい欲求のことである。

内発的動機づけに影響を与える効果

アンダーマイニング効果

自ら取組む行動に対して外部から報酬が与えられると、自発的なやる気が失われることをアンダーマイニング効果と呼ぶ。外発的報酬は、内発的な動機づけを低下させると言われる。

例えば、Aさんは能力開発のために自発的に朝活を行い、エンジニアリング技術の学習を行っていた。会社が朝活に対する手当を導入し、Aさんは手当をもらえるようになった。しかし、半年後、やはり朝活手当は中止になった。Aさんは、手当がつかないため自発的な朝活は行わなくなった。このようなケースが挙げられる。

エンハンシング効果

外発的報酬の中でも、言語報酬の場合は、逆に内発的動機づけを高める効果がある。この効果をエンハンシング効果と呼ぶ。言語報酬とは褒められることなどであり、先ほどのAさんの事例でいえば、会社役員から「非常に良い活動だ。誰よりも朝活に真摯に取組んでおり、今後の業務への貢献が期待できる。」と声をかけられるケースが挙げられる。

内発的動機づけが低い場合は、こうした言語報酬などの外発的動機づけがモチベーションを高めることがある。

内発的動機づけの活用方法と注意点

内発的動機づけの概念は、自己決定理論へ発展した。自己決定理論とは、自己決定の度合いが動機づけや成果に影響するというモチベーション理論のことである。自己決定の度合いによって外発的動機づけから内発的動機づけへと変化するとされている。

自己決定理論における内発的動機づけに至る5段階

心理学用語で分かりづらい言葉が多いものの、考え方を理解することで、日々のビジネスにおけるモチベーション向上につながるコミュニケーションやマネジメントへ生かすことができる。

第1段階:外的調整

動機がない状態から一歩進んだ初期段階で、他人から言われたので行動するという段階である。この段階では、報酬を得たり罰則を回避したり、外的動機づけによって行動が完全に調整される。

第2段階:取り入れ調整

誰かに言われたわけではないが、羞恥心や罪悪感、義務感から行動する段階である。自己決定要素は少しあるものの、外部からの期待や要請等を取り入れて義務感に従う。

第3段階:同一化的調整

自ら進んで取組むわけではないが、外部からの期待や要求に価値を認め、積極的に当然のこととして行動する段階である。外発的動機づけの一部ではあるが、必要性を感じている段階である。

第4段階:統合的調整

外部からの期待や要求に価値を認めるだけでなく、自分の他の側面と統合して行動する段階である。自分自身の価値観、目的や欲求と行動の価値が一致しており、自分らしさのために無理なく行動することができる。

第5段階:内発的動機づけ

内発的動機づけの段階は、自分自身のやりがいや楽しさ、好奇心をもとに行動する段階である。

内発的動機づけに至る5段階のプロセスを見ると、同一化的調整と統合的調整の段階においては、動機づけが内在化している。外的動機づけは一部あるものの、必要性を感じ、価値を認め、行動している。したがって第3段階以降は、内発的動機づけと同様の効果があるため、自律的動機づけと呼ばれている。

内発的動機づけからモチベーション3.0へ

内発的動機づけの考え方は、ダニエル・ピンク氏によって提唱された概念であるモチベーション3.0へ進化する。

モチベーション3.0には「自主性」「成長」「目的」という3つの特徴がある。自主性とは、自身で主体的に行動を決めることができることである。成長とは、掲げた目標に対して、努力を積み重ね成長することである。目的は、個人的な欲求ではなく、社会への貢献や企業やチーム全体の成長など、利他的な目的のために行動することである。

このように内発的動機づけが注目され、モチベーション向上が企業の成長や組織開発の重要な要件になっている。モチベーション向上につながる3つの方法をまとめる。

1.働きやすい労働環境を整備する

労働環境は外的要因ではあるが、内的動機づけへの5段階にもある通り、外部からの期待や価値観に対する共感は重要な動機付け要因になる。特に、各個人の生産性向上につながる働きやすく対話しやすい職場環境の整備は非常に重要である。

2.社員が自ら目標を設定する

内発的動機づけにより社員のモチベーションが向上するためには、社員自身が主体的に目標設定を行うことが非常に重要である。他者が設定した目標の遂行では、業務へのモチベーションの低下につながる。

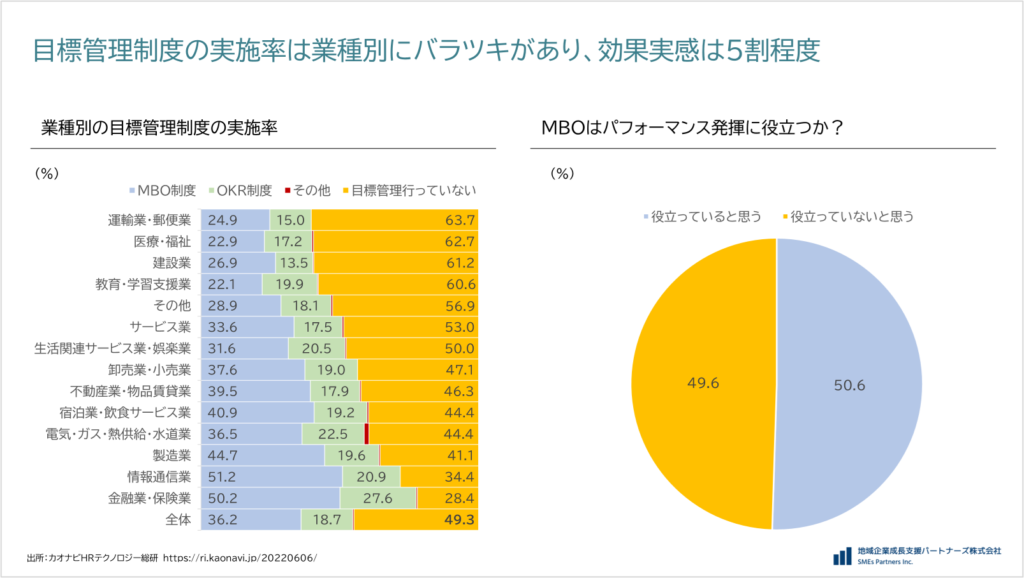

目標管理制度の実施に関する興味深い調査があるので紹介する。カオナビHRテクノロジー社が実施したMBO(目標管理制度)に関する調査によると、業種全体で約5割は目標管理制度を行っておらず、業種別では実施率に大きな差があることが分かった。また、MBOがパフォーマンス発揮に役立っていると実感している割合は約5割にとどまった。

この結果から、目標管理制度は導入することが目的化してはいけないこと、マネジメント視点だけではなく、人材のモチベーション向上への貢献の視点が非常に重要であることを示唆している。

3.仕事に裁量を持たせる

自身の仕事に裁量を持って日々業務をしている人はどの程度いるだろか。マイクロマネジメントの弊害が注目されている通り、上司が部下や新入社員に対して細かく管理し、過剰に干渉すること(過干渉)が、社員のモチベーションを低下させている。

典型的な過干渉の管理職やマネージャーは、失敗への恐れや心配性、自身のやり方への固執のために、部下に対して業務の進捗を確認するために頻繁に報告を求めたり、顧客や取引先へのメールの内容まで口出ししたり、過剰な関与を行う。

この過干渉の状態では、部下や社員の自律性が育まれることはない。これまで見てきたように、内発的動機づけの重要な要素が自律性であり、業務に対してある程度の裁量を持たせ、業務遂行に対して自身の判断ができる環境を提供することは非常に重要である。