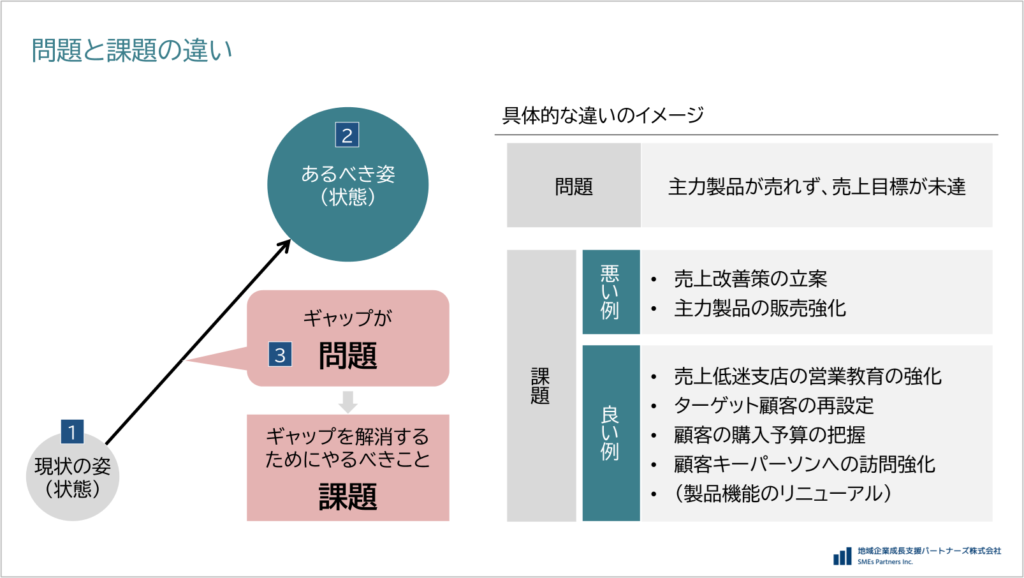

問題と課題の違い

問題とは、現状実態とあるべき姿の間のギャップのことである。したがって、現状実態を正確に把握する必要がある。また、あるべき姿とその状態、すなわちゴールが明確に定義されていないと問題は特定できないことになる。

課題とは、現状ギャップを解消するためにやるべきこと(What to do)である。多くの問題の中から解決が必要であると認識された問題に対して、必要な取組みが定義されたものが課題になる。したがって、すべての問題が課題になることはなく、解決する意思がある対象が課題である。

ビジネスの現場では「問題」や「課題」という言葉が非常に多く登場する。また、問題解決力や課題解決力の必要性もさけばれ、能力開発やさまざまな研修プログラムへの参加が求められているのではないか。こうした取組みに参加する前に、改めて問題と課題の定義を明確にしてみてほしい。プログラム参加の効果が全く変わってくる。

問題と課題の具体例

問題と課題の定義が明確になったところで、具体的な事例をもとに改めて言葉の違いについて確認する。

あるメーカーA社は、年度計画において主力製品の販売目標を20億円と設定した。主力製品は競合他社よりも優れた機能を持ち、価格水準は相対的に高いものの、市場ニーズを満たして受注が増加すると想定していた。営業部門は販売計画にしたがい必死に営業活動を行ったが、売上目標は達成することができなかった。

問題を整理する

メーカーA社にとっての問題とは何か。現状実態は、販売目標である売上高20億円が未達成の状態であること。一方で、目指す姿・あるべき状態は、売上高20億円を達成して、顧客ニーズが満たされた状態を実現することである。

現状とあるべき姿のギャップが問題であるため、本件の問題を整理すると以下の通りとなる。実際のビジネスの現場ではさまざまな問題が起きていると思うが、設定を単純化する。

問題 = 主力製品の売上目標が未達成(主力製品の売上低迷)

悪い課題設定の例

整理された問題に対して、課題を設定する。非常に多く散見される課題設定として、問題の裏返し表現になっている課題である。具体的には、以下のような課題設定である。

悪い課題設定の例 = 売上改善策の立案、主力製品の販売強化

確かに、現状実態からあるべき姿や目標に対して改善していこうとしてはいるものの、問題の裏返しとなっている。これでは問題を繰り返し定義しているだけで、より有効な改善施策が生まれてこない。結果、営業部門に対して行動管理が強化され、訪問件数を増やす大号令が指示される。

良い課題設定の例

では、適切な課題設定を考える。課題とは、現状ギャップ解消のためにやるべきことであるため、ギャップが起きている原因を特定することが必要になる。

問題が発生している原因を特定すること、これが適切な課題設定を行うための必須条件である。したがって、原因分析・究明を行わずに問題の整理から課題抽出に飛んでいる場合は、見直しが必要になる。ギャップ解消(=問題解決)にならない可能性が高いからである。

原因分析の方法論は別途解説するが、良い課題設定の例は以下の通りである。

良い課題設定の例

・売上低迷支店の営業教育の強化

・ターゲット顧客の再設定

・顧客の購入予算の把握

・顧客キーパーソンへの訪問強化

(・主力製品の機能リニューアル)

全社的な主力製品の売上高状況を分解し、その原因を洗い出してみると良い。地域内の競合状況は同じにもかかわらず、支店別の販売実績にバラツキがあったり、顧客ニーズを把握せずに価格勝負で提案数だけを追求するマネジメントが行われていたり、さまざまな原因が考えられる。

主力製品を提案することが目的化し、顧客ニーズや顧客の状況を理解しないアプローチが繰り返されていることも多いのではないか。結果、訪問件数、提案件数がKPIとして設定されており、報告内容では「充分な営業活動を行っているが成果が出ない」という状況が散見される。真因が見えない状況で改善策が繰り返されている悪循環の典型例である。

その他、主力製品自体に課題があることもあり得る。主力製品や戦略製品は自社における位置づけや認識であり、顧客にとって最適であるかは検証してみないとわからない。したがって、プロダクトアウト発想では、問題の真因を見誤ることがあるため注意が必要である。

問題解決の進め方と注意点

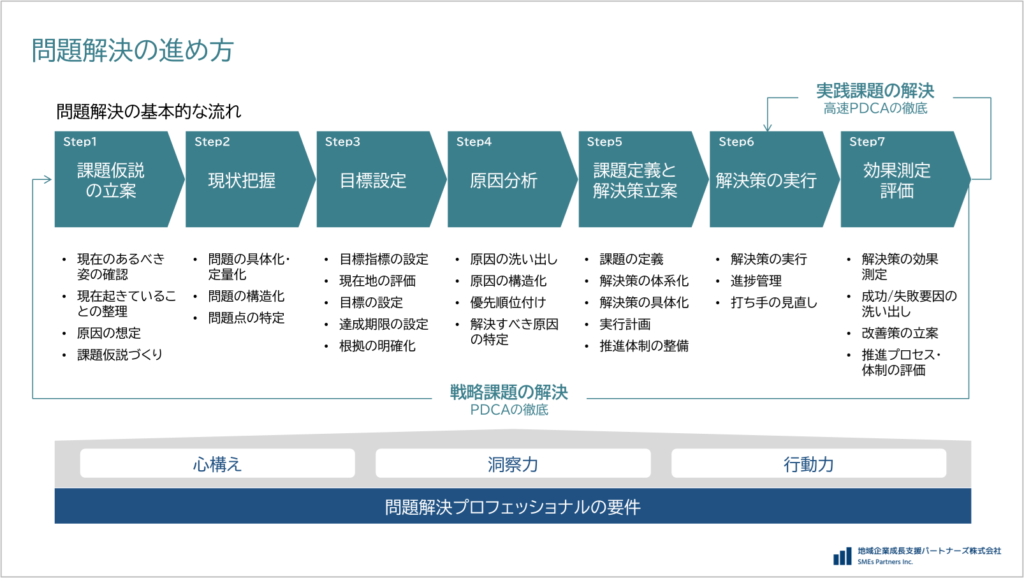

問題と課題の違いについて整理したが、最後に問題解決の基本的な進め方と注意点をまとめるので、こちらも日々のビジネスの中で活用してほしい。

問題解決の進め方

問題解決は大きく7つの基本ステップで取組むことが必要である。

基本ステップ1:課題仮説の立案

現状把握による問題の洗い出しに入る前に、まず課題仮説を立ててみてほしい。基本ステップ5までを短時間で一気に行ってみるイメージである。より良い仮説思考ができるためには訓練が必要ではあるが、最初に問題や課題の全体像を自ら考えてみることで、より論点が明確になる。

具体的には、以下の4つのアクションを行ってみてほしい。

課題仮説の立案のアクション項目

・現状のあるべき姿の確認

・現在起きていることの整理

・原因の想定

・課題仮説づくり

基本ステップ2:現状把握

整理した課題仮説を頭に置きながら(問題探知のアンテナを張りながら)、現状実態の把握にもとづく問題の洗い出しを行う。問題を洗い出す際の着眼点として、戦略の領域、組織能力の領域、戦略実行基盤の領域の3つで整理することをお勧めする。

戦略領域とは、現在描いている戦略自体に問題がないかを考える着眼点である。市場構造や顧客ニーズを含む外部環境が変化していないか、経営資源の配分が間違っていないかなど、戦略自体の欠陥を点検してみる必要がある。

組織能力領域とは、自社の戦略実践能力に問題がないかを考える着眼点である。戦略の実践が「できているか」「できていないか」を見える化し、その成果を数値化することで問題が洗い出させる。

また問題はさまざまな要因で絡み合っていることが多い。したがって、問題を構造化し、原因分析に基づく優先順位付けができるように整理することが重要である。

具体的には、以下の3つのアクションを行ってみてほしい。

現状把握のアクション項目

・問題の具体化・定量化

・問題の構造化

・問題点の特定

基本ステップ3:目標設定

問題解決においては、既に描かれているあるべき姿や設定された目標との現状ギャップを認識することが重要である。したがって、既に目標設定が適切に行われていれば問題ないが、現状実態とのギャップを洗い出すための目標設定の手順を簡単に説明する。

具体的には、以下の5つのアクションを行ってみてほしい。

目標設定のアクション項目

目標指標の設定

・現在地の評価

・目標の設定

・達成期限の設定

・根拠の明確化

目標指標は、企業や組織や役割によって異なる。前述の事例では主力製品の売上高であったが、まずは目標指標を設定する。次に現在地を確認し、適切な目標水準をイメージすることが重要である。

目標水準を決める時は、いくつかの考え方がある。現在地との比較を行う対象による考え方が異なる。具体的には、過去の実績値、自社・自部門の計画値、実力値、理論上の数値、基準値や標準値、他社・ベンチマーク企業の実績値、業界平均値などが挙げられる。

基本ステップ4:原因分析

あるべき姿や設定目標と現状実態のギャップである問題が洗い出されたら、その原因を追求することが必要となる。特に本ステップ4が抜け落ちる企業や組織が多いと推察されるため、注意して取組んでほしい。

具体的には、以下の4つのアクションを行ってみてほしい。

原因分析のアクション項目

・原因の洗い出し

・原因の構造化

・優先順位付け

・解決すべき原因の特定

原因分析の要諦は、網羅的であり、論理的であり、可能な限り定量化されることである。論理的思考法ではMECE(Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive)と呼ばれるが、互いに重複せず、全体として漏れがない状態、つまり漏れなくダブりなく問題とその背景にある原因を洗い出すということが重要となる。

そのために、3C分析、4P分析、5Forces分析、バリューチェーン分析、業務プロセスの可視化などさまざまなフレームワークが存在する。原因分析をより効果的かつ効率的に行うために、別途紹介しているので、活用してみてほしい。

基本ステップ5:課題定義と解決策立案

原因を特定し、解決すべき問題と原因が明確になったら、課題設定を行う。原因を取り除き、問題を解決するためにやるべきことを定義する。

原因分析で行った構造化と同様に、課題解決策についても体系化するように心がけてほしい。解決策間のつながりや実際の改善活動における連携も考えられるため、全体像を描くことが重要である。

具体的には、以下の4つのアクションを行ってみてほしい。

課題定義と解決策立案のアクション項目

・課題の定義

・解決策の体系化

・解決策の具体化

・実行計画

・推進体制の整備

また、解決策をどのように取組んでいくのか、実行計画と推進体制を具体化し、取組み後の期待成果を明確にして推進することが必要である。

基本ステップ6:解決策の実行

解決策の実行では、以下の3つのアクションを行う必要がある。

解決策の実行におけるアクション項目

・解決策の実行

・進捗管理

・打ち手の見直し

実行段階での要諦は、徹底することである。徹底して取組むことで、新しい発見や想定外の出来ごとなど、さまざまな改善機会を吸収することができる。

したがって、進捗管理は可能な限り短い管理サイクルで行うことが望ましく、週次単位でレビューし打ち手の見直しを行うことがお勧めである。

基本ステップ7:効果測定・評価

効果測定・評価は、解決策の実行段階で、短い管理サイクルによるマネジメントが推進されていた場合、非常に効率的に行うことができる。一方、進捗管理と改善策の見直しが充分に行われていない場合は、評価のための業務工数や負荷がかかることが多い。

また、効果測定・評価において最も重要な取組みは、成功/失敗要因の洗い出しである。単純に達成率を数値化して、取組み内容をおさらいするだけでは、次のアクションにつながらないので、意識して行ってほしい。

具体的には、以下の4つのアクションを行う必要がある。

効果測定・評価のアクション項目

・解決策の効果測定

・成功/失敗要因の洗い出し

・改善策の立案

・推進プロセス・体制の評価

問題解決を進める上での注意点

問題解決の7つの基本ステップを着実に取組むことで、成果を上げることができる。ただし、その前提として、問題解決を行う人材・組織の要件を満たすことが必要である。

心構えの重要性

問題解決において最も重要な人材・組織要件として、意志を持って問題解決に取組むことができるかどうかが重要である。指示待ちや決められた業務範囲でしか取組まないなど、受動的な取組みでは成果が出ない。

こうした心構えは1日で変わることはなく、問題解決や変革の実効性を担保するためのマインドセットの改革が非常に重要となる。そのためにも、問題解決の取組みを通じた意識と行動変容の仕掛けを考えることで、組織能力を強化することができる。

洞察力の必要性

洞察力とは、ものごとの本質を見抜く力である。洞察力を強化するためには、よく観察すること、ゼロベースでものごとを考えること、多角的な視点を持つこと、常に自身のタグを持ち情報感度を高めることが必要である。

単なる分析技術を高めるだけでなく、日々のビジネスにおいて意識した思考訓練を行うことが非常に重要であり、こうした基礎体力を研鑽する教育制度やプログラムを組織内に実装することは、今後の中堅・中小企業の持続的な成長においては成功の秘訣になる。

行動力の必要性

問題解決は、結局のところ行動しないと始まらない。ビジネスにおける成果創出の差異は、この行動力の有無から生じることが非常に大きい。もちろん目的のない行動では意味がない。

目的を持った行動量を高めることを意識する必要がある。問題解決の現場においては、思考停止と行動停滞が両方起きているケースが散見されるため、注意が必要である。再度、自社や所属組織のセルフチェックを行ってみてほしい。