運転資金とは

運転資金とは、企業が日常的な事業運営を維持していくために必要な資金のことで、運転資金が無くなると事業運営が機能不全に陥り、会社が倒産することもある。日頃から運転資金の必要水準を把握し、必要な運転資金を確保する体制構築は、安定的な事業運営を行う上で必須の組織能力となる。

運転資金は、具体的には仕入代金の決済、家賃や人件費・給与の支払、金融機関からの借入の元金返済などに充てられる。このような費用の支払い期日までに、企業内の資金でまかなうことができれば問題ないが、商品やサービスの売上代金(売掛債権)が入金されるまでは、借入れに頼らざるを得ないケースもある。この入出金のタイムラグと差額を埋めておくための管理が、運転資金管理(Working Capital Management)になる。

2.運転資金の考え方および項目と計算方法

ではどのように運転資金管理を行えば良いのか。具体的な考え方と計算手順など整理する。

運転資金がなぜ必要になるのか

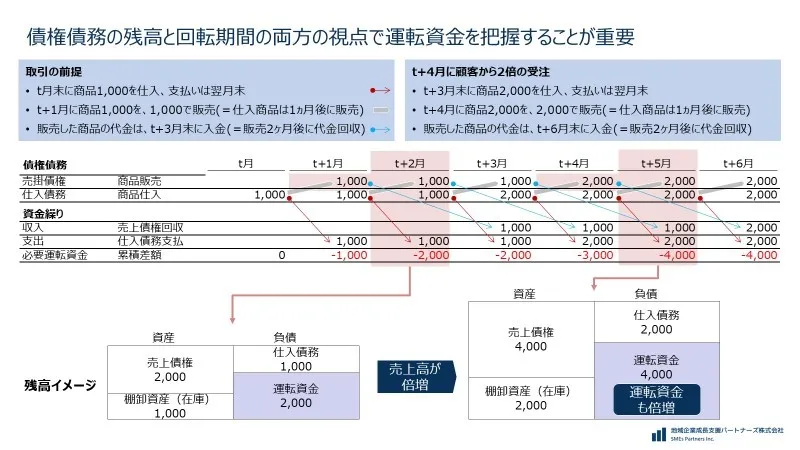

通常の企業間取引では、現金取引ではなく、掛け取引が多く行われている。そのため、商品販売と同時に販売代金が入金されず、入金するまでは売掛債権となる。また、販売目的で仕入れた商品や製造した商品のうち、まだ販売されていない商品は在庫(棚卸資産)となる。一方で、商品や製造のための原材料を仕入れた際も同様に、購入と同時に仕入代金を支払うわけではないため買掛債務となる。

一連の取引において、販売代金の入金前に、仕入代金を支払う必要があるため、手元資金がない場合は資金調達を行う必要がある。また、この掛け取引に関係する入出金だけでなく、従業員の人件費、オフィスや店舗等の賃料、水道光熱費等の経費なども支払う必要がある。このように、資金の収支を把握し、支払費用の資金を準備することが重要となる。

図表1のケースにもある通り、売上高が倍増すると、運転資金も倍増する。仕入代金の支払い期間、在庫の保有月数、売上代金の回収サイトに変更がない場合は、売上高の成長に比例して運転資金も増加することになる。成長が著しい中堅中層企業やベンチャー企業にとっては、盲点になりやすいポイントであり、注意が必要である。

図表1:運転資金の考え方

運転資金の計算方法

運転資金の計算方法は、簡易的には以下の通り計算される。

運転資金 = 売掛金(売掛債権) + 在庫(棚卸資産) ― 買掛金(仕入債務)

在庫を仕入れるためには資金が必要で、在庫を販売しても売掛金を回収するまでは資金は入ってこない。こうした事業運営を維持していくための必要資金を示しています。運転資金がマイナスなら資金繰りが不足している状態、プラスなら運転資金に余裕があるということになる。

運転資金と売掛金の関係は、売掛金の回収サイト(条件・期間)が早ければ資金繰りは楽になり、回収サイト(条件・期間)が遅ければ資金繰りは苦しくなる関係となる。

運転資金と在庫の関係は、在庫(棚卸資産)が増加すると資金繰りを悪化させることになる。棚卸資産を購入する時に資金を投下するが、棚卸資産が販売され、売上原価として計上されるまでは投下資金が固定化される。棚卸資産が増加すれば資金が減少することになる。

運転資金と買掛金の関係は、売掛金とは逆に仕入代金の支払サイトが遅いほど資金繰りは楽になり、支払サイトが早まると資金繰りが苦しくなる。支払を全て現金で行えば、仕入高=資金の減少となるが、通常は掛け取引で棚卸資産の検収後に資産計上され、同時に買掛金が計上される。その後、支払サイトに応じて支払いが行われるためタイムラグが生じることになる。

また、上記の運転資金の計算で発生する費用の他に、事業運営においてはオフィス賃料や人件費等の固定費がかかる。固定費は、売上高に関係なく固定的にかかる費用であり、基本的に毎月発生するため、合わせて賄う必要がある。主な固定費は以下の通りである。

主な固定費

- 人件費

- 地代家賃

- 水道光熱費

- 保険料

- 広告宣伝費

- 固定資産税

- 減価償却費 など

必要な運転資金の目安

一般的に必要な運的資金は、正常運転資金の3-6倍と言われる。但し、業種・業態によって必要な運転資金の水準は異なるため、常に自社の資金繰りを見える化し、適正水準を実務上把握することが肝要である。また、正常運転資金の1-1.5倍程度の現預金残高の水準だと非常にリスクが高い。運転資金が枯渇気味で、当月の支払いが終わると、手元には月商の半分も残高が残っていない状況となるため、この水準で経営を続けると自転車操業に陥るリスクが高まる。

運転資金の種類

運転資金は、売上を上げるために経常的に発生する資金に限らず、業績悪化時や急成長時に必要になる資金、成長投資の際の資金など、いくつかの種類に分けられる。

- 正常運転資金(経常運転資金)

経常運転資金、正味運転資金、所要運転資金などとも呼ばれ、いわゆる「運転資金」というときは、この正常運転資金を指す。正常運転資金の対象は、商品の仕入れ、製造原価(材料費・労務費・製造経費等)などの売上原価、および人件費、家賃、水道光熱費など、経常的に支払いが発生する販売管理費が対象となる。

- 増加運転資金

増加運転資金は、売上増加に対応する仕入れコストや変動費コストが対象になる。増加運転資金の手当てが不十分だと資金繰りが悪化し、経営破綻リスクが高まるため、非常に重要である。特に、成長著しいベンチャー企業などは注意が必要である。

- 減少運転資金

増加運転資金とは反対に、事業不振が続き売上が減少しているときに必要な資金である。売上が減少しても人件費等の固定費は発生する。更に、増収時の買掛金の支払いも必要になる。減少運転資金をつなぎ資金として資金繰りを回し、売上高増加や固定費削減に取り組み、経営を再建しなければならない。この状態が長引くと、減少運転資金がショートし、経営不振に陥るリスクが高まる。

- 季節性運転資金

特定の季節にのみかかる運転資金であり、主なものは以下の通りである。- ボーナス時 | 従業員に支払うボーナスのための資金など

- 夏・冬 | 事務所で使うエアコンの購入資金など

- 正月やクリスマス | 正月商品やクリスマス商材の仕入れや店舗改装のための資金など

運転資金と設備資金のちがい

運転資金は、日常的な事業運営を維持していくために必要な資金であり継続的に発生する資金であるのに対して、設備資金は事業に関わる資産性のある設備を購入するための一時的な資金のことである。飲食業であれば厨房機器や内外装工事費など、製造業であれば工場や生産に必要な製造設備、サービス業であればオフィスで使うパソコンやOA機器・電話・事務机などが設備資金で購入することになる。

なお、起業のタイミングで店舗や事業所を借りる場合は、入居に関わる初期費用だけが設備資金に該当し、入居後に継続的に支払う家賃などは設備資金とはならない。また、特許や商標権、保証金、ソフトウェアなどに関わる資金は設備資金に該当する。

主な設備資金

- 土地・建物の購入

- 車両、製造設備の購入

- 社内備品購入(パソコン、OA機器、事務用品など)

- 無形資産の購入資金(自社ホームページ作成やソフトウェア導入、電話・FAX回線などの設置にかかる費用)

- 賃貸物件の初期入居資金

- 事業所の改修・改装にかかる費用

運転資金確保に必要な資金調達について

運転資金の調達方法で最も多い方法が、金融機関からの借入になる。

日本政策金融公庫

- 日本政策金融公庫は、政府が100%出資する金融機関で、創業融資や運転資金融資のほか、災害復興やコロナ感染対策などに関わる融資制度を提供

- 法人だけでなく、個人事業主や小規模事業者でも相談しやすく、条件を満たせば無担保、無保証人での融資を受けられ、比較的低金利で一定期間返済を据え置く制度もある。

銀行(都市銀行・地方銀行・信用金庫・信用組合)

- 民間の金融機関は創業資金、運転資金などさまざまな事業性融資を行っている。金利は比較的低く、審査に通れば継続的な取引が可能となる。但し、審査基準は厳しいため、審査期間は1-3カ月程度を見込んでおく必要があり、融資申込に必要な書類作成など綿密な準備が必要となる。

- 不動産を担保にいれて融資を受ける方式が不動産担保ローンである。一括で借入れる場合と限度額を設定して都度借入れる場合がある。審査手続きはスピーディーに行われ、借入申し込みから融資実行まで数週間から1カ月程度で完了するが、利用者が原則として不動産の所有者に限られ、融資限度額が不動産の担保価値に依存することになる。

ノンバンク

- ノンバンクが提供する事業性ローンは、ビジネスローンと呼ばれる。審査は最短で即日の金融機関もあり、機動的な資金調達が可能である一方で、金利はかなり高めに設定されている。

- よって、返済期間を短めに設定し、短期的な資金を調達するための方法として考える必要がある。

補助金・助成金

- 先端技術の開発に関わる事業向け資金、コロナ感染症対策に関する資金需要に対する支援、事業再構築のための支援など、国や地方自治体が補助金・助成金も検討する余地がある。

- 審査が通れば、基本的には返済する必要のない資金であるため、獲得できれば大きなメリットがある。

- 但し、必要書類は様々な様式で詳細な資料を提出する必要があり、審査期間も長く(3-6カ月程度)、資金提供の実行は審査終了後や支払実績を申請・承認後であるため、注意が必要となる。